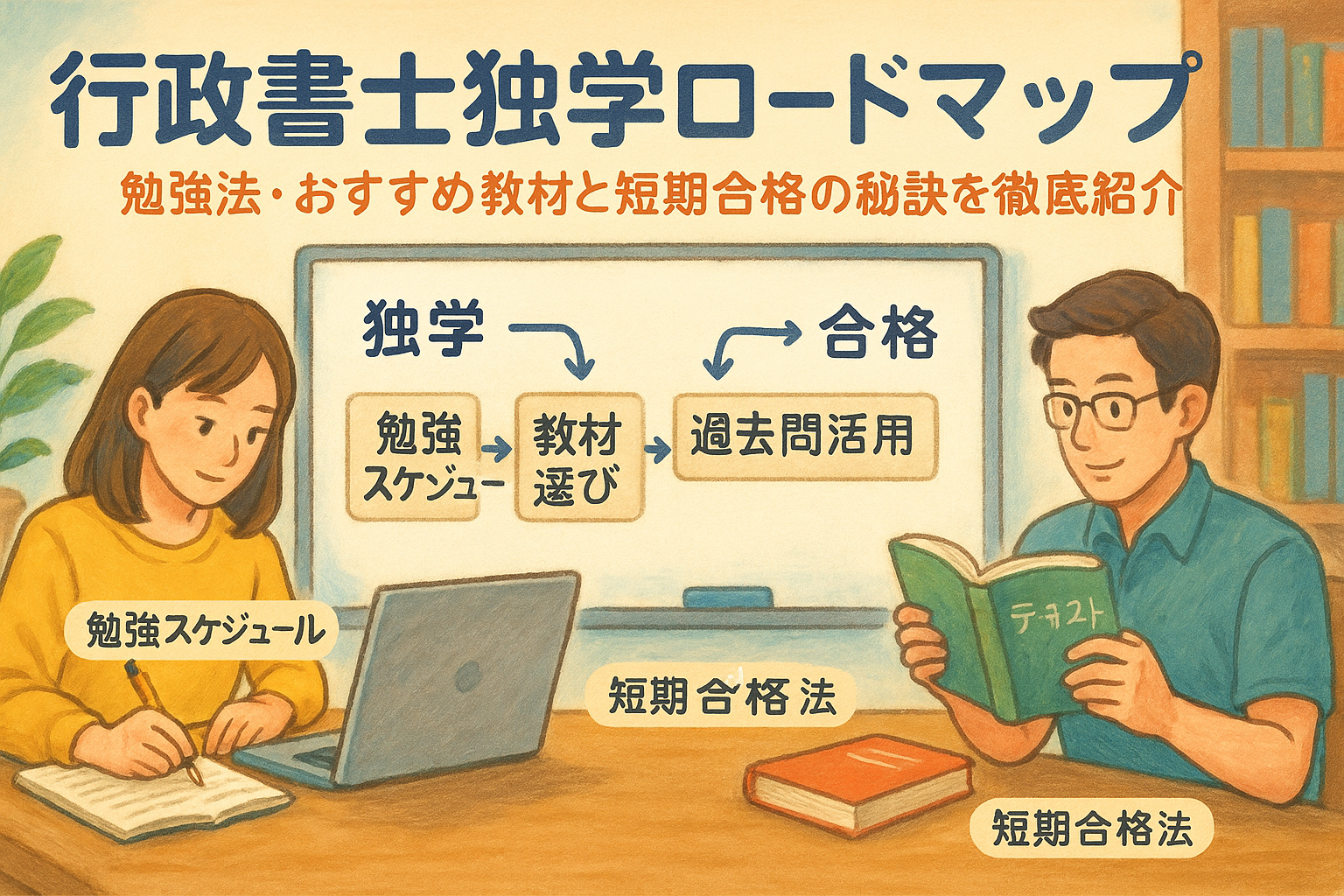

「行政書士試験に独学で挑戦したいけれど、本当に合格できるの?」そんな不安を抱えていませんか。

実は、近年の行政書士試験では【全体合格率が10%前後】に対し、毎年一定数の独学合格者が誕生しています。令和5年度(2023年)の公式データでも、合格者の約半数は独学で学習を進めていたという結果が明らかになっています。

独学合格者の多くは「年間600~800時間」ほどの勉強時間を確保し、通学や通信講座に頼らず自分なりの学習スタイルで成果を挙げています。とはいえ、「教材の選び方が分からない」「忙しくて勉強計画が立てられない」「途中でモチベーションが続かない」など、多くの受験生が壁に直面しています。

「独学で合格を実現できる具体的な勉強法やスケジュール管理はどうすればよいのか?」 そんな悩みを1つ1つ解消するため、本記事では最新の合格率・独学成功事例・費用目安・教材選び・学習計画・挫折回避まで徹底解説。

独学合格の「リアル」と「実践ノウハウ」が分かる内容で、あなたの疑問と不安を解消します。 最後までお読みいただくことで、効率よく合格を目指せる道筋が明確になります。

- 行政書士は独学で合格可能か?実態と成功事例から見る現実的な道筋

- 行政書士独学で勉強法の体系的攻略と年間・月間スケジュール作成

- 行政書士独学で必要なおすすめテキスト・問題集・アプリの最新比較

- 独学で3ヶ月~6ヶ月の短期合格は可能か?勉強時間別最適プラン

- 行政書士独学で難しい理由と乗り越えるマインドセット・コミュニティ活用術

- 行政書士独学の費用目安と必要教材・アイテム一覧

- 行政書士独学で合格者から学ぶ成功体験談と失敗回避の秘訣

- 行政書士独学道場・通信講座・予備校との比較と自分に合う学習スタイル診断

- 独学で合格を目指すためのよくある質問(FAQ)を記事内に自然に盛り込む

行政書士は独学で合格可能か?実態と成功事例から見る現実的な道筋

行政書士独学で合格の実態と最新合格率データ分析 – 公式データと合格者比率から見る独学の難易度と成功パターン

行政書士試験は毎年多くの受験者が独学で挑戦しています。近年の公式データを見ると、独学による合格者は全体の過半数を占めており、高卒や主婦といった幅広い層が合格を掴んでいます。合格者の多くが「独学ブログ」や体験談を通じて効率的な勉強法とスケジュール管理の重要性を強調しており、特に2025年向けテキストやアプリを併用するスタイルが主流となりつつあります。最新の合格率は約10%前後ですが、独学でも教材選びと学習計画を徹底すれば十分に合格可能です。

公式データでみる合格者の属性 – 独学合格者割合や体験談を急所解説

直近の試験統計では独学合格者の割合が例年50%程度を占めています。年代や職業も多様で、主婦や高卒者のほか、社会人も多く挑戦しています。独学合格体験談では「すきま時間活用」「理解重視のテキスト選び」「毎日の復習」が共通ポイントです。経験者のブログや日記から、「市販テキスト+問題集+無料Web講座」という組み合わせが高評価となっています。

数字で示す独学の成功条件 – 合格率・勉強時間・傾向に着目

行政書士試験の合格までに必要とされる勉強時間は、平均で800~1,000時間程度とされています。多くの独学合格者が半年から1年の計画でコツコツ進めており、3ヶ月短期集中で合格する例も存在します。合格者の時間の使い方に関するポイントをまとめると、以下の通りです。

| 勉強開始時期 | 合格までの平均期間 | 1日の学習時間目安 |

|---|---|---|

| 半年前 | 約900時間 | 4~5時間 |

| 1年前 | 約800時間 | 2~3時間 |

| 3ヶ月前 | 350~400時間 | 5~7時間 |

独学では自己管理が必須ですが、計画的なスケジュールと定期的な過去問演習による傾向分析が成功の鍵となります。

独学による効率的な試験対策のメリット・デメリット徹底比較 – 費用・時間・自己管理能力の観点からの長所短所

独学のメリット一覧 – 費用・時間・自分のペースを最大限に活かす

-

費用を大幅に抑えられる:独学ならテキストや問題集、アプリなど最低限の投資で済みます。予備校の費用(約10~20万円)を節約できます。

-

自分のペースで学べる:仕事や家事の合間に学習計画を柔軟に組み立て可能。短期集中型も長期型も選べます。

-

教材選びの自由度:人気の「伊藤塾」「合格革命」など、評判の高い書籍から自分に合うテキストを選べるのが魅力です。

-

独自の勉強法を実行しやすい:自分なりに過去問対策やWeb講座を組み合わせて工夫できるため、理解が深まりやすいです。

独学のデメリットと課題 – 挫折リスクや相談先の不足

-

モチベーション維持が難しい:相談できる仲間や講師がいないため、途中で勉強が途切れてしまうリスクがあります。

-

教材選びや情報収集に時間がかかる:自分で最適なテキストやスケジュールを選ぶ必要があり、初心者は迷いがちです。

-

疑問の解決が独力になりがち:分からない問題に直面すると、解決まで時間を要する場合があります。

このような課題には、行政書士独学道場や無料質問サービス、独学合格者のブログを活用すると改善できます。

独学と予備校・通信講座の違いと利用価値の科学的検証 – 成果比較から見た向き不向きとコストパフォーマンス

受講形態ごとの違いを比較 – 費用・学習効果・自律性に焦点

| 受講形態 | 費用 | 学習効果 | 自律性 |

|---|---|---|---|

| 独学 | 2~3万円程度 | 自己管理・教材選び次第だが十分可能 | 非常に高い |

| 予備校 | 10~25万円程度 | 講義・添削・手厚いサポートで合格力UP | 中程度 |

| 通信講座 | 6~12万円程度 | 映像講義や個別フィードバックで効率良好 | 高い |

独学はコストパフォーマンスに優れていますが、自己管理力がカギです。予備校や通信講座は体系的な指導やサポート体制が充実しています。

各手法の向き不向き – 目的や生活スタイルごとに分析

-

独学が向いている方

- 費用を抑えたい方

- 自律的に計画を立てて勉強できる方

- 細切れ時間を活用したい主婦や社会人

-

予備校や通信講座が向いている方

- 学習計画の立案やモチベーション維持が苦手

- 質問・相談体制を重視する方

- 短期間で一発合格を狙いたい方

目的やステージによって最適な学習スタイルは異なります。状況に応じてオンライン教材やアプリ、Web講義など柔軟に選択することが行政書士合格への最短ルートです。

行政書士独学で勉強法の体系的攻略と年間・月間スケジュール作成

初心者でも理解しやすい効率的な学習メソッドと基本フレーム – 学習時間配分とスキマ時間活用のリアルなテクニック

行政書士の独学では、限られた時間を最大限に活用することが重要です。基礎知識のインプットと過去問演習のアウトプットを繰り返すことで、効率的に合格力を高められます。一般的な合格までの目安学習時間は600~1000時間とされ、1日平均2~3時間の確保を意識しましょう。具体的な学習フローを下記にまとめます。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1 | テキストを用いて基礎知識を理解 |

| 2 | 問題集・過去問で知識定着を図る |

| 3 | 間違えた問題と弱点科目を集中的に復習 |

| 4 | 定期的に模試や記述演習で本番対策 |

スキマ時間活用のコツ

-

音声講座やアプリを活用し、移動中や家事の合間に繰り返し聴く

-

短時間学習リストを作り、5分でも問題集に触れる習慣をつける

これにより着実に知識を積み上げていくことが可能です。

効率を高める学習フロー – 取り組み順やアウトプット重視の設計

行政書士試験の独学は、インプット・アウトプットのバランスが合格のカギです。まず基本テキストで全体像を掴み、理解度を高めてから問題集や過去問に取り掛かりましょう。以下の順序が効果的です。

-

テキスト読み込み→簡単な問題を解く→解説で理解→過去問に進む

-

解けない・暗記できない箇所を重点的にリスト化し復習

-

逆に得意分野は毎週確認程度にとどめ、時間を効率化

この流れを繰り返すことで、実際の試験で通用する応用力が磨かれます。

スキマ時間活用例 – 具体的な日常生活への組み込み方

多忙な方もスキマ時間を活かせば、合格は十分目指せます。

-

通勤中は音声教材やアプリで行政書士の重要項目を復習

-

昼休みや家事の合間に過去問の一問一答アプリにチャレンジ

-

就寝前5分で記憶の定着を目的にテキスト要点を再確認

毎日の生活の中で活用できるツールや学習アプリを選び、自分に合った工夫を継続しましょう。

試験までに逆算した段階別(基礎・応用・直前期)学習計画の具体例 – 目標設定とペース調整の最適化戦略

年間計画を立てることで、着実に合格への道筋を描けます。基礎期はテキスト中心、応用期は問題集活用、直前期は過去問・模試で仕上げるのが理想です。

| 期間 | 主な学習内容 |

|---|---|

| 基礎期(1~5ヶ月目) | テキスト・講義・初級問題集で全範囲網羅 |

| 応用期(6~9ヶ月目) | 分野別過去問・記述式強化・弱点補強 |

| 直前期(10~12ヶ月目) | 全範囲通し演習・模試実施・時間配分の確認 |

段階ごとに明確な目標設定と自己確認を行うことが点数アップにつながります。

基礎・応用・直前期それぞれの学習ポイント – テーマや教材の選び方

-

基礎期:初学者でも分かりやすいテキスト(例:伊藤塾、合格革命シリーズ)を活用し、行政法や民法など出題比重の高い科目から着手

-

応用期:分野別過去問集で問題演習を徹底。記述式問題にも早めにトライし、合格基準のレベル感を意識

-

直前期:模試や直前パック教材で実戦力養成。時間を計り、本試験のペースを体得する

自分に合った教材を選び、段階ごとに使い分けるのがおすすめです。

ペース配分の実例シミュレーション – 月ごとの目安とやるべきこと

-

1〜3ヶ月目:主要テキストを週に2章ずつ読み進める

-

4〜7ヶ月目:分野ごとに過去問集を1日1テーマ解く

-

8〜9ヶ月目:記述対策・弱点分野を集中的に復習

-

10〜12ヶ月目:全範囲の総復習と週1回の模試で実力確認

必要に応じて学習量を調整しながら、無理なく継続しましょう。

社会人・主婦・学生別時間制約を考慮した独学学習法 – 各ペルソナ別成功事例と時間活用術

限られた学習時間でも独学で行政書士合格を果たす方は多く、成功事例には共通した工夫があります。

社会人向け独学法 – 限られた時間のやりくり工夫

-

晩や早朝など固定時間を必ず確保

-

1日15分刻みのスキマ時間に音声講座やアプリを活用

-

月間計画表で「できたこと」を可視化し達成感を得る

このような工夫で仕事と勉強を両立できます。

主婦・学生に適した学習法 – 家事・学業の合間にやるポイント

-

家事・登校前のスキマ時間を短時間復習に使う

-

昼休みや待ち時間にタブレットで行政書士ブログや問題集アプリを閲覧

-

家族や友人に勉強の目標を共有し、協力してもらう

学業・家事の両立が必要な方も、自身の生活リズムに学習を取り入れることで着実に知識を積み上げられます。

行政書士独学で必要なおすすめテキスト・問題集・アプリの最新比較

行政書士独学のテキストおすすめの選び方と活用法 – 学習効果を最大化する出版元・内容特徴・レビュー分析

独学で行政書士試験に合格するには、適切なテキスト選びが極めて重要です。初学者は分かりやすさと網羅性、実践者は論点の深さや最新法改正への対応を重視しましょう。主要な出版元ごとに特徴や評判が異なりますので、下記のテーブルで比較してください。

| 出版元 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 伊藤塾 | 法改正対応・解説充実 | 初学者〜経験者まで満足 |

| TAC出版 | 図表や一問一答多め | 効率重視の独学派に人気 |

| 東京リーガルマインド | 体系的な構成 | 理解重視の方に最適 |

| 合格革命シリーズ | 問題数が豊富 | 演習重視型に好評 |

主要テキストの特徴比較 – 使い分けや相性の見極め方

行政書士独学用テキスト選びでは、以下のような比較が大切です。

-

伊藤塾テキスト:法律初心者にもわかりやすく解説。法改正や最新判例にも対応し評判は高いです。

-

合格革命シリーズ:一問一答や過去問との連動、演習量を重視する方に最適。

-

TAC出版系:図解やまとめページで短期間でも知識整理がしやすいです。

複数冊を組み合わせる場合、基本テキスト+分野特化型や問題集という形が学習効率を最大化します。

レビュー・評価の客観的チェックポイント – 選定時の実践アドバイス

行政書士テキスト選定時は次のポイントに着目しましょう。

-

レビュー数や評価の信頼性:購入者の率直な感想を参考にします。

-

改正法令への対応状況:最新版であるか必ず確認。

-

実際の合格者ブログで使用感や活用術を調べるのも有効です。

-

サンプルページのチェック:自分にとって読みやすいか確認しましょう。

このように多面的比較と実体験の分析が納得できる1冊選びの近道です。

独学向け問題集・過去問活用法の鉄則 – 市販問題集の精選と復習テクニック解説

行政書士独学ノウハウとして、過去問+応用問題集を中心に据えたアウトプット重視の学習を推奨します。主要な市販問題集には次の種類があります。

-

一問一答型:知識の確認、スキマ時間の活用に便利

-

総合過去問集:本試験と同レベルの問題練習に最適

-

記述式対策集:得点力を高め試験合格を確実に

問題集・過去問の活用事例 – 効果的な復習サイクル

問題集を最大活用するコツは、以下のような復習法です。

-

1周目:全問解く→理解できなかった問題に印をつける

-

2周目以降:印問題を重点的に解き直し

-

3周目以降:苦手分野だけ徹底反復

-

5年分以上の過去問演習で出題傾向を把握

このサイクルで、知識が定着します。

テキストと問題集の行き来法 – アウトプット型学習への工夫

効率よく実力がつく学習法として、テキストと問題集を往復する使い方がおすすめです。

-

間違えた問題の論点をテキストで復習

-

テキスト理解後は必ず問題を再挑戦

-

暗記箇所はノートにまとめ、理解優先

これにより「知識→演習→復習」の流れが自然にでき、得点力が伸びやすくなります。

行政書士独学でアプリ・オンライン教材有効活用法 – 無料・有料アプリ比較と独学サポートの実態

最近では行政書士用学習アプリやWeb教材も豊富に登場しています。アプリは通勤・通学中やスキマ時間の復習に最適で、紙媒体が苦手な方に特におすすめです。料金や対応範囲、オフライン機能などの比較も重要です。

| サービス名 | 特徴 | 料金例 |

|---|---|---|

| スタディング | 動画+Web問題集・アプリ連動 | 月額制 |

| 資格スクエア | 講義配信+練習問題 | 月額制 |

| 無料一問一答アプリ | 低コスト・初学者向け | 無料 |

人気のアプリ・オンラインサービスピックアップ – 特徴や費用感

行政書士試験独学では、下記のサービスが支持を集めています。

-

スタディング:短期間学習に最適、音声講義や確認テストも充実

-

資格スクエア:理解しづらい法律分野も動画でわかりやすく解説

-

無料アプリ:一問一答型で手軽に知識チェック

目的別に選ぶことで、費用も時間も節約できます。

アプリの勉強効率化事例 – スマートな復習・進捗管理の実践例

アプリ活用の具体的な効率化事例も参考になります。

-

模試感覚で本番形式の演習に取り組む

-

苦手分野や未クリア問題だけを自動抽出

-

進捗グラフを活用し、勉強ペースを調整

スマートフォンで学習履歴や弱点分析ができるため、本試験まで継続的にモチベーション維持がしやすくなります。

独学で3ヶ月~6ヶ月の短期合格は可能か?勉強時間別最適プラン

独学で行政書士に合格するには、効率的なスケジュール管理と的確な教材選びがカギとなります。3ヶ月から6ヶ月の短期間で合格を目指す場合、1日ごとの学習時間の確保や優先順位のつけ方が重要です。実際に合格者の事例からも、この期間で成果を出すためには明確な計画と集中力が求められています。以下に、勉強時間別のスケジュール例やテクニックを紹介します。

独学3ヶ月・4ヶ月・6ヶ月プランの具体的勉強スケジュール事例 – 短期集中で合格した合理的戦術の紹介

1日5時間~7時間の学習を前提とした場合のスケジュールを比較します。効率を高めるポイントは、基礎を最速で固め、主要科目である行政法・民法に重点を置くことです。

| プラン | 総学習時間(目安) | 重点科目 | 主なステップ |

|---|---|---|---|

| 3ヶ月集中 | 450~600時間 | 行政法・民法 | 基礎→過去問→直前ファイナル演習 |

| 4ヶ月プラン | 400~550時間 | 憲法・行政法・民法 | 基礎+応用→問題集→公開模試 |

| 6ヶ月標準 | 350~500時間 | 全科目バランス重視 | 基礎→応用→記述対策→模試→弱点補強 |

おすすめ勉強手順

-

専用テキストを読み込み、基本知識を数週間で固める

-

重要過去問の繰り返し演習

-

記述問題や実務問題も開始から後半にかけて重点対策

短期合格者の一日の勉強ルーティン – 平日・休日別の工夫

平日は限られた時間しか確保できない方も多いですが、隙間時間も活用することで学習効果を高められます。休日にはまとまった時間を使い、インプットとアウトプットのバランスを意識します。

平日の勉強例

-

出勤/家事前:テキスト20分読解

-

通勤/移動中:行政書士独学アプリや音声教材で復習(30分)

-

帰宅後:過去問演習1.5時間

-

就寝前:今日のポイントまとめ10分

休日の勉強例

-

朝:過去問2時間集中

-

午後:応用問題や記述式への取り組み1.5時間

-

夜:知識の総整理と翌週のスケジュール確認

スケジュール調整と優先順位づけ – 強みを伸ばす組み立て方

自分の得意不得意を事前に把握し、強み科目に時間配分を増やす作戦も有効です。テスト本番の配点に注目し、重要度順に勉強を割り振りましょう。

効率的な優先順位の決め方

-

過去問分析で頻出テーマを把握

-

苦手分野は短期集中特訓

-

得意科目は安定得点源にして他科目にリソースを回す

| 優先度 | 科目 | 理由 |

|---|---|---|

| 1 | 行政法・民法 | 配点が高く得点源となる |

| 2 | 憲法・商法 | 基礎固めで全体底上げを図る |

| 3 | 一般知識 | 合格基準到達に必要 |

仕事・家事・育児など多忙な環境下の効率的勉強術 – 挫折防止のメンタルケアと時間確保テクニック

多忙な方ほど、学習へのプレッシャーや時間的制約を感じやすくなります。挫折を防ぐには、毎日のルーティン化や、身体・心へのケアも欠かせません。

短時間学習のコツ

-

10~15分単位で学習項目を細かく分割

-

ToDoリストを活用し達成感を得やすくする

-

アプリやWeb問題集で手軽に確認テスト

挫折しないコツ – プレッシャー軽減の発想法

気持ちが切れそうな時は、目の前の「1問だけ解く」「10分だけ頑張る」など、小さなゴール設定がモチベーション維持につながります。進捗を見える化することで安心感も得やすく、SNSやブログ(日記)で記録をつける人も増えています。

ラクになる工夫

-

合否だけに意識を向けず日々の変化を記録

-

他人と比較せず自分の成長に注目

-

継続できた自分を定期的に褒める

家族や職場の協力を得る工夫 – 忙しい人向けの支援策

限られた時間を最大化するためには、身近な人の理解を得ることも大切です。事前に試験日までの計画や目標、学習時間を共有することで協力を得やすくなります。

協力を得るためのポイント

-

家族に週単位の学習計画を説明

-

職場では休暇や早退調整の相談もしやすくしておく

-

食事や家事分担、子どもの預け先確保なども具体的に提案

これらの工夫により、独学でも着実に合格へと近づくことができます。日常生活の中で自分に合った学習スタイルを作り上げることが重要です。

行政書士独学で難しい理由と乗り越えるマインドセット・コミュニティ活用術

独学学習で陥りやすいポイントと対処法 – 学習停滞・モチベーション低下の心理的背景

行政書士試験は合格率が低く、試験範囲も広いため独学では学習の停滞やモチベーション低下が生じやすくなります。特に長期間の勉強になることで、計画通りに進まない、知識の定着が思うようにいかないなどの壁にぶつかりやすいです。対処法として、自己流ではなく信頼性の高いテキストや問題集を活用し、自分の理解度を定期的に見直すことがポイントです。また、短期的目標を設定し、達成感を積み重ねることで学習意欲を持続しやすくなります。

挫折を乗り越えるための自己管理方法 – 小さな成功体験の積み重ね

独学で行政書士試験に向き合う際には、毎日のルーティン化が有効です。例えば、1日の勉強時間をスキマ時間ごとに細かく分け、進捗を可視化できるスケジュール表を作成します。目標を「今日は民法の過去問を10問解く」など具体的にし、完了ごとにチェックします。

-

自己管理の工夫例

- 毎朝・毎晩の学習記録をノートに残す

- 一週間ごとに進捗をセルフレビュー

- 高難度のテーマは短時間学習に小分けし負担軽減

この積み重ねが大きな自信とやる気につながります。

試験直前の不安との向き合い方 – メンタル強化術の紹介

試験直前は誰でも不安になります。不安を和らげるためには過去問を使った総復習が不可欠です。試験当日と同じ時間帯に模擬演習を行い、本番環境を意識して準備しましょう。また、深呼吸やストレッチなどの簡単なリラクゼーション法も取り入れ、心身を整えて本番に臨むことが重要です。不安を「これだけやった」と振り返って自信に変換する姿勢が合格力を高めます。

SNS・ブログ・独学道場などオンラインコミュニティの賢い活用法 – 一緒に学ぶ仲間との情報交換と切磋琢磨の実例

オンラインコミュニティの活用は独学者にとって大きな力となります。SNSや独学道場、受験ブログを通じて勉強仲間と出会い、悩みやノウハウを交換できます。

-

コミュニティ活用のメリット

- 最新の学習情報やおすすめテキスト、独学勉強法の共有

- 模試や過去問の進捗報告による励まし合い

- 主婦や高卒合格者などバックグラウンドごとの体験談収集

オンラインならではの気軽さで、気になる疑問もすぐ解決できます。

コミュニティで得られる効果 – 孤独感解消や疑問解決

独学は孤独との戦いになりがちですが、コミュニティ参加によって一体感が生まれます。挫折しそうな時も、同じ目標を持った仲間の存在がメンタル面の支えとなります。また、分からない点は質問すればすぐに的確なアドバイスを得られるため、不安要素を解消しやすいです。

| 活用場面 | 得られる効果 |

|---|---|

| SNSグループで日々の学習報告 | モチベーション維持・改善 |

| ブログで失敗談を共有 | 同じ悩みの共感・対策アイディア獲得 |

| 独学道場の体験記を読む | 効果的な勉強スケジュールや教材選定に活用 |

SNS・ブログ活用事例 – 情報収集やモチベ維持に役立つ事例

SNSや独学ブログでは、合格までの勉強スケジュール公開やおすすめ教材レビューの情報が充実しています。中には「高卒から行政書士合格」「主婦が3ヶ月合格」など、多様な背景の合格体験記が掲載されていて参考になります。また、行政書士道場の質疑応答機能や、勉強専用アプリのグループ機能を使い学習記録をシェアすることで、日々の努力を可視化し継続意欲を高められます。

-

SNSで毎週勉強進捗を仲間と報告

-

ブログ記事でおすすめテキストや解法のヒントをチェック

-

オンライン模試結果を発信し、切磋琢磨しながら実力アップ

このように、多様な活用法で独学をより効率的・継続的に進めることができます。

行政書士独学の費用目安と必要教材・アイテム一覧

独学費用のリアルな内訳と節約ポイント – テキスト・問題集・模試・電子書籍・アプリなど合計コスト詳細

行政書士試験を独学で目指す場合、費用は学習塾や通信講座を利用するよりも低く抑えることが可能です。主な支出項目としては、テキストや問題集、模試、電子書籍、学習アプリ利用料が挙げられます。

テキストや問題集は1冊2,000円〜4,000円が目安で、主要科目ごとに3〜5冊用意すると合計8,000円〜20,000円程度。模試は1回3,000円前後、過去問題集は2,000円前後で入手できます。アプリ利用は無料から有料(月数百円〜数千円)まで幅広く、節約したい場合は無料版だけでも対策は可能です。

| 項目 | 目安費用 | 特徴 |

|---|---|---|

| テキスト | 2,000〜4,000円/冊 | 出題範囲網羅、複数冊あれば安心 |

| 問題集 | 2,000〜4,000円/冊 | 基礎・応用別に用意可 |

| 模試 | 3,000円前後 | 直前期には必須 |

| 電子書籍 | 0〜4,000円 | 紙の書籍代用、省スペース |

| アプリ | 0〜2,000円 | 無料アプリも活用できる |

実際にかかる主な費用項目 – 費用対効果の考え方

行政書士の独学でよく使われる費用項目とその費用対効果を考えることが大切です。書店で購入する「行政書士テキストおすすめ」や過去問題集は、合格までの基礎知識習得と実戦力強化に最適です。また模試や予想問題は、本番形式で実力を測るための投資といえます。高額の講座や教材よりも、自分に合ったテキストやアプリで理解を深めることが合格への近道です。

-

必須:テキスト、問題集、過去問

-

余裕があれば:公開模試、記述式対策本

-

節約可能:中古品や電子書籍、無料アプリ

節約派のアイテム選びコツ – コストを抑えるおすすめ方法

独学費用を抑えるには、中古テキストや問題集の活用が有効です。最新情報に注意しつつメルカリや古本屋を活用しましょう。市販テキストは「2025年版」や「基礎がわかった」など内容重視で絞り込むのがおすすめです。無料の学習アプリやブログの活用も効果的です。

-

廃版教材の購入時は法改正や新しい出題傾向に注意

-

アプリやWeb上の無料問題集を賢く利用

-

必要最小限の教材で繰り返し学習

効率的な独学のために揃えるべきアイテムと活用ガイド – ノート、文具、タイマー他必須ツールの紹介

学習効率を最大限に高めるためには、教材以外にも日々の学習を支えるアイテムを揃えることが重要です。ノートやマーカーを駆使し、重要事項の整理と暗記に役立てましょう。タイマーは時間管理や集中力維持のために便利で、短時間集中型の学習にも適しています。さらに、暗記カードや付箋は要点の可視化や復習時に効果を発揮します。

| ツール | 活用方法 |

|---|---|

| ノート・ルーズリーフ | キーワード整理、論点まとめに最適 |

| タイマー | 学習時間の区切り、集中の目安として活用 |

| マーカー・付箋 | 重要ポイントの抽出、ページ管理 |

| 暗記カード | 用語や判例の反復暗記に |

学習効果UPグッズ一覧 – 作業・暗記・管理の工夫

独学が長期間になる行政書士試験では、工夫を凝らした学習グッズでモチベーションを維持しやすくなります。

-

暗記カード:判例や条文の重要箇所を目で覚える

-

チェックリスト型ノート:習熟度確認と進捗管理に便利

-

デジタルタイマー:短時間集中「ポモドーロ・テクニック」実践時におすすめ

-

ふせん:後で見返したい論点や間違いやすいポイントを貼って可視化

独学経験者が推す便利アイテム – 日常に取り入れるおすすめ

合格者の実体験から高評価を得ている便利アイテムを紹介します。

-

スケジュール管理アプリ:学習計画の見える化と達成感UP

-

学習用スタンドライト:目の疲れを軽減し集中力キープ

-

イヤホン・耳栓:騒音対策や集中力高めるため自宅学習に最適

これらの組み合わせにより、行政書士の独学は効率化と費用対効果を同時に実現します。自分の学習スタイルや生活環境に合わせて最適なアイテム選びを心がけてください。

行政書士独学で合格者から学ぶ成功体験談と失敗回避の秘訣

代表的な合格体験談の傾向分析 – 学習時間・勉強法・自己管理・メンタル維持にフォーカス

行政書士試験を独学で突破した方々の体験談を分析すると、計画的な学習時間の確保や自己管理能力の高さが共通点として際立ちます。主に「平日は1~2時間・休日は3時間」などコンスタントな勉強スケジュールを守るケースが多く見受けられました。また、「過去問→解説→復習」というサイクルを繰り返し、インプットとアウトプットのバランスにこだわる勉強法の実践例が目立ちます。メンタル維持については、小さな目標設定やSNS・独学ブログでの進捗公開がモチベーション維持に役立ったとする声も多いです。

勉強時間とその配分例 – 合格パターンの特徴解説

合格した人の多くは、年間700~1,000時間を目安に学習しています。月ごとのスケジュール例を表にまとめると次の通りです。

| 期間 | 主な学習内容 | 勉強時間目安 |

|---|---|---|

| 基礎期(1~4ヶ月) | 基本テキスト精読、インプット | 120~160時間 |

| 応用期(5~7ヶ月) | 過去問演習・解説復習 | 150~200時間 |

| 直前期(8~10ヶ月) | 模試・記述対策・弱点強化 | 200~250時間 |

優先順位を明確にし、進捗を可視化することが合格への近道です。

モチベーション維持と逆境突破の方法 – 体験談に基づくアドバイス

独学は孤独になりやすく、途中でやる気を失う方も少なくありません。成功例では、「週に一度は学習記録を見直す」「身近な人に目標を宣言する」「SNSや行政書士独学ブログで情報交換する」などの工夫をしていました。これによりモチベーションを維持し、逆境やスランプを乗り越えたという声が上がっています。勉強時間の可視化や仲間との情報共有が、継続力強化に効果的です。

独学で失敗した例と原因分析による失敗回避策 – 再現性高い改善ポイント提示

ありがちな失敗パターン – 挫折・後悔ポイントの実態

独学チャレンジで多い失敗には次のようなパターンが目立ちます。

-

スケジュールが甘く計画倒れになる

-

テキスト・問題集選びを間違えて理解が進まない

-

定期的な振り返りを怠り、弱点を放置してしまう

-

独学にこだわりすぎて相談やサポート、行政書士アプリなど便利なツールの活用を怠る

こうした要因が合格への障壁となり、特に働きながらや主婦の方、高卒・社会人からの再挑戦組で課題になりやすい傾向です。

失敗から学ぶ教訓と対策案 – 事前の注意点や対応策

失敗事例をもとにした改善策としては、具体的な週間・月間の学習計画を立てることが第一歩です。また、行政書士独学テキストのおすすめランキングや口コミ情報を事前に比較することや、「独学道場」「行政書士独学アプリ」など最新ツールを積極的に活用することが挫折対策に有効です。定期的に自己チェックを行い、理解度を可視化することで効率的な知識定着が望めます。悩みも一人で抱えず、最新情報や体験談を参考に早めに軌道修正する柔軟性も重要です。

行政書士独学道場・通信講座・予備校との比較と自分に合う学習スタイル診断

独学道場の特徴と利用者のリアルな感想 – カリキュラム・サポート体制・価格・効果の客観比較

行政書士独学道場は自宅での学習に特化していて、効率性を重視したカリキュラムとコストパフォーマンスの高さが特徴です。大手市販テキストや問題集を活用した体系的な学習スケジュール、要点解説や過去問分析など学習ガイドも豊富です。オンライン上でサポートが受けられ、利用者からはわかりやすさやスケジュール管理のしやすさが高評価を得ています。

下記の比較表をご参照ください。

| 学習スタイル | カリキュラムの充実度 | サポート体制 | 価格帯 | 効果の評判 |

|---|---|---|---|---|

| 独学道場 | ◎ | ○(Web中心) | 安い | 合格者多数 |

| 通信講座 | ◎(映像・教材付) | ◎(質問OK) | 中~高 | 効率学習と継続支援 |

| 通学予備校 | ◎(対面・模試充実) | ◎(直接指導) | 高い | 丁寧な指導と安心感 |

実際のカリキュラムの中身 – 学びやすさ・わかりやすさ

独学道場のカリキュラムは次のように構成されます。

-

基礎から応用まで段階的なテキスト構成

-

最新の法改正に対応した問題集

-

過去問演習と理解度チェック付き

-

スケジュール自動配信や復習アプリの活用

チェックポイント

内容が網羅的で、はじめて行政書士試験を目指す高卒や社会人にも扱いやすい設計です。また、アプリやWebカレンダーで学習管理しやすく、スキマ時間も有効活用できます。

利用者のリアルな意見 – 満足度・困った点・改善要望

利用者の声では、価格に対する価値の高さや「自分のペースで学習できた」「学習計画を細かく提示してくれるので迷わず進める」といった満足感が目立ちます。一方で「質問対応がメールで即答とは限らない」「モチベーション維持は自己管理が必要」という意見もあります。

リストで要点をまとめます。

-

良い点:

- コストを抑えて合格を目指せる

- スケジュール管理がしやすい

- 最新テキストで学べる安心感

-

困った点:

- モチベーション維持は自分次第

- 一部サポートが限定的

通信講座・通学予備校との違いと適性チェック方法 – 自己管理力・時間管理能力に応じた選択基準

通信講座や通学予備校は、質の高い講師による講義や質問対応サービスが特徴です。通信講座は自宅で受講でき、映像や資料が豊富ですが、受講料は独学道場より高めになります。通学予備校は直接指導を受けられますが、通学時間や費用面で負担が生じます。

自己管理力や時間管理が得意な方は独学道場が向いており、対面の手厚いサポートや直接質問したい方は予備校型が適している場合もあります。

選び方のチェックリスト – ライフスタイル・学習特性別

-

独学道場向き

- スケジュール管理ができる

- コストを抑えたい

- 自宅中心で学びたい

- Web・アプリ活用が得意

-

通信講座向き

- 映像講義や教材が必須

- 質問対応などサポート重視

- 忙しい中でも効率的に進めたい

-

通学予備校向き

- 直接講師に質問したい

- 集団で刺激を受けたい

- 毎週決まった時間に勉強できる

メリット・デメリットを整理 – 学習期間・サポート・投資効果

| スタイル | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 独学道場 | 低コスト・自由度・合格実績 | サポートが限定的・自立必須 |

| 通信講座 | 教材質が高い・サポート充実 | 受講料が割高 |

| 通学予備校 | 集中環境・直接指導・仲間と切磋琢磨 | 費用・時間・通学の手間 |

目的や生活スタイルに合わせて選ぶことで、効率よく行政書士試験合格を目指すことができます。各スタイルをしっかり比較し、自分に合った学び方を選択すれば、独学でも十分に結果を出せる環境が整っています。

独学で合格を目指すためのよくある質問(FAQ)を記事内に自然に盛り込む

行政書士独学で本当に合格できるのか?

行政書士試験は独学でも十分合格が可能な国家資格です。近年は、独学で合格する方の体験談やブログも多数紹介されています。実際に、社会人や主婦、高卒の方など幅広い層が独学で合格している点も注目されています。ポイントは、効率的なスケジュール管理と、自分に合ったテキスト・教材の選択です。特に行政法や民法など主要科目を中心に、過去問や問題集を繰り返し活用することが、合格への近道といえます。

独学で必要な勉強時間はどれくらい?

合格に必要な勉強時間は目安として600~1000時間とされています。無理のない計画を立てるため、月ごとや日ごとのスケジュールを具体化しましょう。

- 週15~20時間を半年以上継続できれば合格圏内です。

- 短期間(3ヶ月)で合格を目指す場合、1日4時間以上の集中学習が必要です。

- 忙しい社会人や主婦でも、スキマ時間やアプリを利用した効率学習が効果的です。

このように、自分のライフスタイルに合わせて柔軟な学習計画を立てることが大切です。

独学におすすめのテキストや教材は?

テキストや問題集の選定は独学成功のカギです。以下に人気の高い教材をまとめました。

| 教材名 | 特徴 |

|---|---|

| 合格革命 シリーズ | 図解や重要ポイントが整理されており初学者にも最適 |

| 伊藤塾 テキスト | 詳細な解説で理解重視の方におすすめ |

| TAC出版 基本書 | 体系的な知識を習得しやすい |

独学者には、基礎がわかりやすく解説されたテキストと、充実した問題集を併用するのがベストです。役立つアプリやウェブ問題集も積極的に活用しましょう。

独学と通信講座どちらが向いている?

独学と通信講座の違いを整理しました。

| 項目 | 独学 | 通信講座 |

|---|---|---|

| 費用 | 抑えやすい | やや高いがサポート充実 |

| スケジュール | 柔軟に調整できる | 配信ペースに沿って学習できる |

| モチベーション | 自己管理が必要 | 定期フォローや質問サポートあり |

自分で計画的に進めたい方は独学、サポートや効率を重視する方は通信講座が向いています。

独学でモチベーションが続かない時の対処法

モチベーションの維持には工夫が必要です。おすすめの方法をリストでまとめました。

-

短期目標を設定し、小さな達成感を積み重ねる

-

SNSやブログで進捗を発信する

-

行政書士独学道場や勉強アプリで仲間と学習記録を共有する

-

実際の合格者の勉強法を参考にする

これらの工夫で、合格への道を最後まで歩み切りましょう。