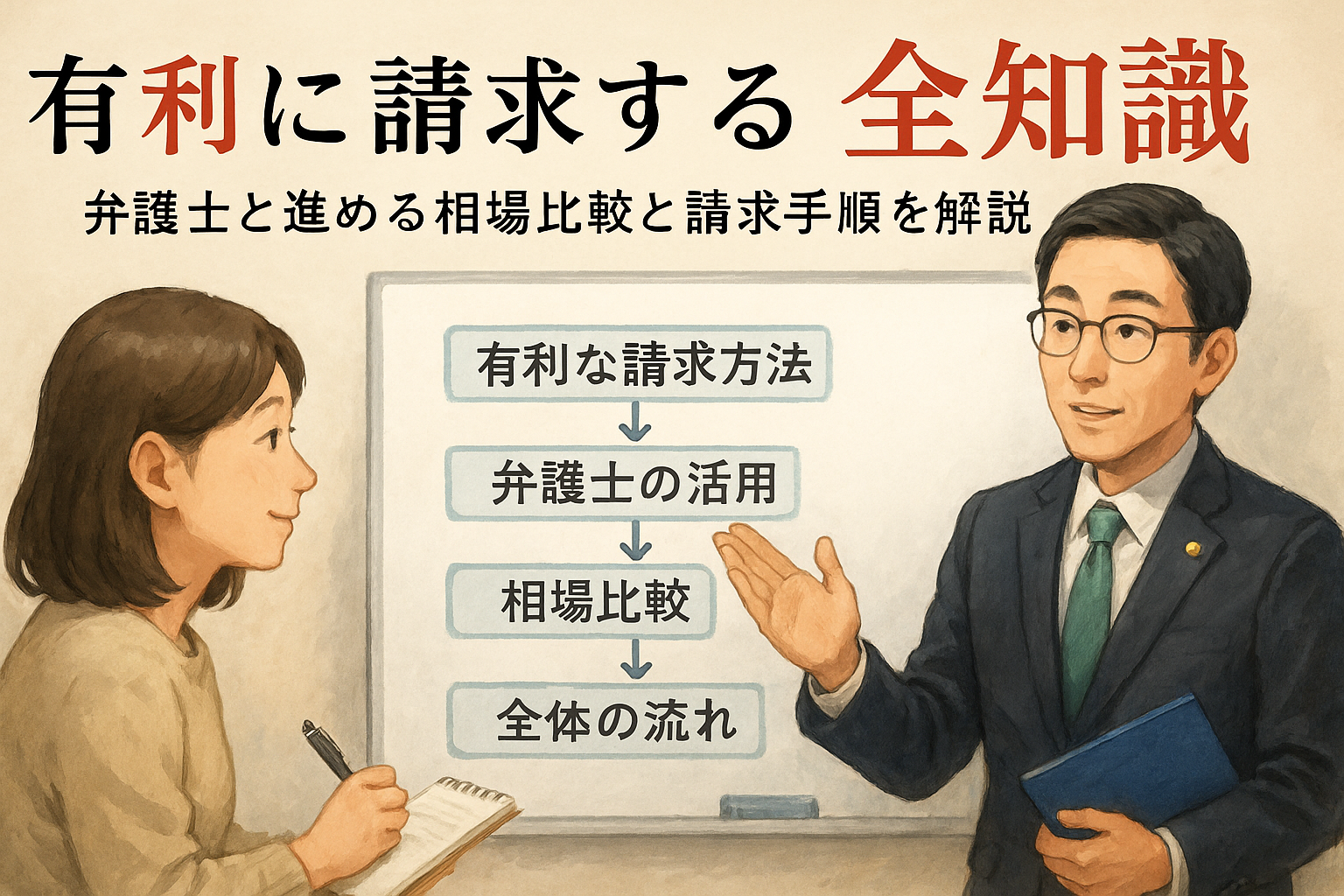

「交通事故の慰謝料、適切に受け取れている自信はありますか?」

突然の交通事故に遭い、「慰謝料の金額は妥当なのか」「保険会社からの提示額に納得できない」と悩む方は少なくありません。事実、2023年における自賠責保険による慰謝料の最低支払い額は【通院1日あたり4,300円】、一方で弁護士が関与した場合、裁判基準に基づき【日額8,600円】を超えるケースも多発しています。加えて、全国で年間約【37万件】の交通事故が発生する中、保険会社の初回提示よりも「弁護士介入で慰謝料が数十万円から100万円以上も増額」される事例が相次いでいます。

「どこまでが適切な請求なのか」「費用倒れのリスクは?」と不安に感じている方へ、専門家の視点で全手順と実例を徹底解説。ポイントを押さえるか否かで、納得のいく結果を得られるかが決まります。

このページを読むことで、慰謝料請求の流れや増額のコツ、弁護士を活用すべき場面が明確にわかります。

損失や後悔を生まないためにも、最初の一歩から正しい知識と判断基準を手に入れましょう。

交通事故における慰謝料と弁護士の役割を徹底解説|専門家が教える全手順

交通事故における慰謝料とは何か、弁護士に依頼する目的とメリット

交通事故で発生する慰謝料は、被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金です。慰謝料には通院や入院、後遺障害、死亡によるものなど複数の種類があり、事故の内容や通院日数によって金額が異なります。

この金額算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、弁護士基準が最も高額になる傾向があります。

弁護士へ依頼する主なメリットは以下の通りです。

-

慰謝料の増額交渉が可能

-

複雑な手続き・交渉を一任できる

-

過失割合や後遺障害認定も専門的に対応

-

保険会社からの提示額が適切か判断できる

特に保険会社が提案する金額が低い場合、弁護士が介入することで基準額まで引き上げることが期待できます。

交通事故の慰謝料はどのような場合に発生し、弁護士への依頼で何が変わるのか

慰謝料が発生するのは、怪我や後遺障害、精神的苦痛など事故による被害が明確な場合です。事故直後から通院や治療が必要になれば通院慰謝料が、症状が長引けば後遺障害慰謝料が必要となります。

弁護士に依頼することで、慰謝料算定基準が「弁護士(裁判)基準」となり、提示金額が大きく増額されるケースが一般的です。また示談交渉や証拠収集、計算ミスがないかのチェックも任せられる点は大きな強みです。

慰謝料・損害賠償金・示談金の違いと、弁護士が関与すべき場面

下記の表は主要な用語の違いをまとめたものです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 慰謝料 | 精神的苦痛への賠償(入通院・後遺障害・死亡など) |

| 損害賠償金 | 交通事故により発生した一切の損害の総額 |

| 示談金 | 当事者間で示談成立時に合意し支払われる合計金額 |

弁護士がとくに関与すべき場面は、保険会社との交渉や、後遺障害認定をめぐって紛争化しやすい場合、適切な算定や証拠集めが難しいケース、相手方が一方的に不利な条件を求めてきた場合などです。

交通事故で慰謝料を請求する際の流れと弁護士に相談するタイミング

慰謝料請求は次のような流れで進みます。

- 事故直後:警察への届け出、病院受診、事故状況の記録

- 治療・通院:領収書や診断書の保管

- 症状固定:医師が治癒・固定判断

- 損害賠償請求書の作成・提出

- 保険会社との示談交渉

- 合意後支払い、または裁判の提起

弁護士に相談する目安

-

保険会社の提示額に不満がある

-

慰謝料計算方法や交渉の流れが分からない

-

後遺障害等級の認定で争いが起きた

-

示談金支払い前に内容を十分に検討したい

弁護士特約が付帯していれば、自己負担なしで相談・依頼できる場合もあります。

支払い獲得までのステップと、各段階で弁護士ができること・依頼の目安

各段階における弁護士の役割を以下にまとめます。

| ステップ | 弁護士の役割 |

|---|---|

| 事故発生時 | 証拠保全・初動対応アドバイス |

| 治療・通院中 | 適切な通院日数・診断書記載アドバイス |

| 症状固定後 | 適切な慰謝料・損害賠償金の計算、後遺障害認定サポート |

| 示談交渉 | 交渉代行(弁護士基準による増額交渉) |

| 紛争・裁判 | 書類作成や法廷対応、和解提案 |

依頼の目安は「相手保険会社の示談額が適切か分からない」「慰謝料金額に納得できない」「手続きを全て任せたい」という場合です。

遡及請求・時効・再請求の判断基準と弁護士が対応するタイミング

交通事故の慰謝料請求には時効があり、原則として事故発生日から3年以内に請求しなければなりません。

また、後遺障害がのちに判明した場合や、示談成立後に新たな損害が判明した場合は、条件次第で再請求や遡及が可能です。

弁護士は時効間近の交渉、再請求の可否判断、証拠提出のサポートなど、遅れや手続きミスによる権利喪失を未然に防ぐ役割を果たします。また、弁護士が交渉に関与することで時効の進行を止める法的措置も適切に提案します。

困った時や不安を感じたら、早めの相談が重要です。適切なタイミングで専門家のサポートを受けることで、適正な慰謝料と安心した解決を目指せます。

交通事故の慰謝料算定基準と弁護士が用いる最新相場(2025年版)

自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準の徹底比較

交通事故の慰謝料には主に自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があり、それぞれ算定額や交渉の方針が異なります。

| 基準名 | 主な特徴 | 金額水準 | 利用場面 |

|---|---|---|---|

| 自賠責基準 | 法律で定める最低限の保障 | 最低水準 | 保険会社から提示される初期金額 |

| 任意保険基準 | 各保険会社が独自算出 | 中間程度 | 任意保険での示談時に提示 |

| 弁護士基準(裁判基準) | 判例などをもとに最も高額 | 最高水準 | 弁護士に依頼・裁判時 |

弁護士基準は他の基準よりも慰謝料額が高くなりやすいため、増額を目指すなら弁護士への相談が有効です。自賠責基準は最低限の保障ですが、任意保険基準はそれより上の場合もあるものの、十分な金額に満たないケースが多いです。

自賠責基準の解説と弁護士ならではの活用法・最低保障額の把握

自賠責基準は、交通事故の被害者が最低限受け取れる補償額を定めています。例えば通院慰謝料は日額4,300円、後遺障害は等級ごとに支払限度額が決められています。実際の保険会社提示額も自賠責基準に近いことが多いため、損をしないためには「最低保障額」を把握することが大切です。

弁護士は、自賠責の認定範囲を正しく主張し不足分を請求可能です。後遺障害等級認定の際も、弁護士は資料収集や申請サポートを徹底し、被害者に有利な認定結果につなげます。

任意保険基準と保険会社ごとの提示相場・弁護士交渉時の注意点

任意保険基準は各社ごとに異なり、保険会社の独自基準で算出されるため、被害者にとって十分な補償額にならないことがしばしばあります。早期示談には注意が必要で、保険会社からの提示額は低くなる傾向があります。

交渉時には必ず提示された金額の内訳を確認し、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。弁護士が介入することで、基準自体が弁護士基準へ置き換わり、慰謝料増額につながるケースが多くなります。

弁護士基準(裁判基準)の相場と増額実例

弁護士基準、いわゆる裁判基準は、過去の判例をもとに作成されており、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料ともに最も高い金額が認められます。

弁護士基準の例(2025年版)

-

軽傷むちうち:通院6ヶ月で約80万~100万円

-

骨折:通院6ヶ月で約120万~150万円

-

後遺障害12級:220万~290万円

実際に弁護士が交渉した場合、保険会社の提示額から2倍以上に増額された事例もあり、費用対効果が高い基準と言えます。

交通事故での慰謝料計算シミュレーションと弁護士の計算手法

通院日数ごと・後遺障害別の相場、打撲・骨折別計算式、弁護士活用による増額例

慰謝料の金額は「通院日数」や「治療期間」、後遺障害の有無等で変動します。

よく使われる計算方法:

-

通院慰謝料 = 「日数×基準日額」あるいは「通院期間月数×基準月額」

-

弁護士基準の場合、入通院慰謝料早見表を使用

| 状況 | 自賠責基準 | 弁護士基準(目安) |

|---|---|---|

| 通院1ヶ月 | 4.3万円 | 20万~28万円 |

| 通院6ヶ月 | 25.8万円 | 80万~100万円 |

| 後遺障害12級 | 94万円 | 290万円前後 |

| 骨折6ヶ月通院 | 25.8万円 | 120万~150万円 |

弁護士なら被害状況や診断書内容をもとに、主婦や子ども、学生それぞれの生活実態に合った主張が可能です。被害者側の負担なく請求を最大化できるメリットがあります。

「慰謝料日額8400円説」の真実と弁護士基準との違い

交通事故慰謝料に関する「1日8,400円」という数字はよく目にしますが、これは自賠責保険の休業損害の上限額であり、慰謝料の日額ではありません。

入通院慰謝料の日額換算例

- 自賠責基準:4,300円/日(2025年時点)

一方で、弁護士基準では「通院1日8,000円」相当の算出になる場合もありますが、必ずしも一律でなく、通院期間・症状・後遺障害の有無等で大きく増減します。

誤った情報に惑わされず、弁護士基準による正確な計算で進めることが最善策です。専門家のアドバイスで、最大限の補償を目指しましょう。

交通事故慰謝料の金額を左右する条件と弁護士が行う戦略

交通事故の慰謝料は、請求方法や交渉次第で大きく金額が変わります。弁護士に依頼すると「弁護士基準」と呼ばれる、最も高額が期待できる基準での請求が可能になり、被害者にとって有利になるケースが多いです。特に通院日数や頻度、後遺障害等級、証拠の充実度が重要な決め手です。弁護士は判例や基準表、交渉ノウハウを駆使し、保険会社の提示額から増額を実現します。依頼の際は、費用や弁護士特約の有無、地域ごとの事故に強い弁護士ランキングなども参考に選ぶことが大切です。

通院日数や頻度、後遺障害等級ごとの増額法と証拠の集め方

慰謝料の金額は、主に通院日数や通院頻度、傷病の種類や後遺障害等級に左右されます。弁護士基準なら、通院慰謝料の計算が厳格に行われ、最近では通院1日あたり8,400円を目安に算定されることが多いです。しかし、実際の算定には「通院期間」「通院回数」「整骨院利用の有無」なども影響します。

下記のテーブルで、主な増額要素と証拠について整理します。

| 増額要素 | 証拠の例 |

|---|---|

| 通院日数・頻度 | 診断書、通院記録、領収書 |

| 後遺障害等級 | 後遺障害診断書、認定書 |

| むちうち・骨折等 | 画像診断・治療経過記録 |

| 逸失利益・休業損害 | 会社の証明書、給与明細等 |

ポイント

-

通院はできるだけ間隔を空けず治療を継続する

-

医師の診断書や後遺障害診断書を必ず取得する

-

示談交渉時は弁護士が作成した資料を活用する

通院回数・整骨院等の取り扱い事例、弁護士がアドバイスできる対応策

整骨院を利用する場合も、医師の管理下で治療していれば慰謝料の対象になりやすいです。通院回数が少ない場合や、治療間隔が空いてしまうと減額される可能性が高くなります。弁護士は、下記のような場面で具体的なアドバイスを行います。

-

治療のポイント

- 通院は医師の指示に従い、期間や回数を記録する

- 整骨院も利用する際は、医師の許可や紹介状を用意する

-

証拠集めの注意点

- 通院時の領収書や診察券、治療計画書は全て保管

- 事故直後からの経過メモ、写真記録も有効

-

交渉の流れ

- 証拠を整理し、保険会社と交渉

- 増額が認められやすいポイントを弁護士が提示

こうした細かな対応策を実行し、示談金の増額と納得のいく補償獲得を目指します。

後遺障害等級認定のポイントと弁護士が重視する交渉戦略

後遺障害が認定されると慰謝料や逸失利益が大きく変動します。弁護士は、診療記録やMRI画像、医師の意見書など具体的証拠を集め、後遺障害等級申請をサポートします。

-

後遺障害等級ごとの注意点

- 等級が上がるほど慰謝料・逸失利益の額も増加

- 診断書の内容や、認定書の記載ミスが後の示談交渉に影響

-

交渉戦略の要素

- 医療機関への精度高い証明依頼

- 過去の判例を活用した粘り強い主張

- 必要書類の徹底収集

下記のリストは、後遺障害認定交渉で重要なアクションです。

-

定期的な医師の診断・治療記録の取得

-

証拠書類整理と過去判例の収集

-

専門弁護士による書類精査と交渉戦略立案

ヘルニア・むちうちなど症状別対応と認定書作成・弁護士活用メリット

ヘルニアやむちうちなど目に見えづらい後遺障害は、認定申請や示談交渉で苦労することが多いです。弁護士は医学的根拠をもとに主張を組み立て、正当に評価されるよう認定資料を作成します。

特徴的なサポート内容:

-

ヘルニア・むちうちケース

- 画像診断・神経学的検査の資料化

- 症状経過の詳細な記録・主張

-

弁護士のメリット

- 医師と連携し、より有利な診断書作成をサポート

- 認定獲得後も、金額交渉を丁寧に進行

- 専門知識を生かし、保険会社の主張に対して根拠を示せる

こうした対策により、複雑な症状にも専門的な対応が可能です。なるべく早い段階で交通事故に強い弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

交通事故慰謝料を弁護士に依頼することの真価と費用比較

弁護士依頼でどれだけ慰謝料が増額できるか?判例・裁判例で解説

交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つが存在し、弁護士に依頼することで最も高い「弁護士基準」が適用されます。実際に、弁護士を通じて請求した場合と自分で交渉した場合では、慰謝料の増額率が大きく異なります。特にむちうちや通院6ヶ月のケースでは、増額幅が顕著です。

以下のテーブルをご覧ください。

| 請求方法 | 通院6ヶ月の慰謝料目安 | 増額幅 |

|---|---|---|

| 自分で交渉 | 約40~60万円 | - |

| 弁護士依頼(基準) | 約90~110万円 | 1.5~2.5倍 |

自分で交渉すると、保険会社の提示金額は低く抑えられがちですが、弁護士は判例を基に強気な増額交渉が可能です。むちうちで通院日数が多い場合や後遺障害等級が認定された場合も、弁護士基準の適用により数十万円の増額事例が多く報告されています。

弁護士費用特約・相談料無料・成功報酬の詳解と費用対効果

弁護士に依頼する際の費用が心配な方も多いですが、多くの方は自動車保険の「弁護士費用特約」を利用できます。特約を活用すれば、相談料・着手金・報酬金の実費は原則自己負担ゼロになるため、より多くの方が安心して弁護士に依頼しています。

主な弁護士費用の内訳は下記の通りです。

| 費用項目 | 一般的な相場 | 特約利用時 |

|---|---|---|

| 相談料 | 30分5,000円~無料 | 無料 |

| 着手金 | 0~20万円ほど | 無料 |

| 成功報酬 | 増額分の10~20%前後 | 特約でカバー |

| 実費・印紙代 | 数千~1万円程度 | 自己負担 |

増額例に対する費用対効果を比較すると、弁護士基準での増額分から報酬を差し引いても、手元に残る金額は大幅に多くなるケースが多数です。

弁護士選びと相談の流れ|交通事故に強い弁護士の選定基準

適切な弁護士を選ぶには、「実績」「費用」「口コミ」「地域性」が大切なポイントとなります。多くの弁護士事務所が無料相談や見積もりを実施しており、特に実績が豊富で交通事故分野に強い事務所を選ぶことは極めて重要です。

弁護士選びで見るべきポイントをリストでまとめます。

-

交通事故案件の解決件数や増額実績

-

明確な費用体系と成功報酬制

-

弁護士費用特約への対応力

-

利用者の口コミ・ランキング

-

地域密着型の相談体制

都道府県ごとの「交通事故に強い弁護士ランキング」も参考になり、東京や大阪、埼玉で高評価の事務所は被害者からの信頼も厚くなっています。迅速な相談と複数事務所の比較で、後悔のない選択が可能です。

交通事故慰謝料でよくある保険会社トラブルと弁護士対策

保険会社の低額提示の仕組みと受け入れリスク、弁護士対応の必須ポイント

保険会社は慰謝料の提示額を独自基準で算定しがちですが、この金額は「弁護士基準(裁判基準)」より大幅に低い場合が多いです。一般的な対応では、被害者が提示された慰謝料をそのまま受け入れてしまい、本来もらえるべき正当な補償を大きく下回ることが珍しくありません。そのリスクを回避するために、弁護士に相談することが効果的です。弁護士は、保険会社の交渉プロセスや増額へと導くポイントを熟知しています。以下は主なポイントです。

-

保険会社の基準と弁護士基準の違いを把握する

-

提示金額が相場から大きく異なる時は応じない

-

専門家による示談金増額交渉で受取額が大きく変わる

正当な慰謝料請求に不可欠なのが「弁護士特約」の活用です。特約ありの場合、弁護士費用を気にせず安心して依頼できるのも大きなメリットです。

保険会社が採用する基準・相場とのズレを見抜く弁護士の視点

慰謝料の基準には「自賠責基準」「任意保険会社基準」「弁護士基準」の3種類が存在します。最も高額となるのが弁護士基準です。例えば、同じ通院日数・入院期間でも、保険会社基準だと慰謝料が半額程度になってしまうことも。弁護士は総合的に、過去の判例や基準表を根拠に保険会社と交渉を行います。

下記のテーブルで各基準の違いをまとめます。

| 基準 | 特徴 | 慰謝料金額の目安 |

|---|---|---|

| 自賠責基準 | 最低限の保障、単純計算 | 1日4,300円~ |

| 任意保険会社基準 | 各社独自だが低めになるケースが多い | 1日4,300円~6,100円 |

| 弁護士基準 | 裁判所が認定する基準で最も高額 | 1日7,000円~8,400円以上 |

過失割合・既往症等特有の論点と弁護士の戦略的交渉法

交通事故では、過失割合のわずかな違いや、事故前からあった既往症などが慰謝料金額に大きく影響します。保険会社は被害割合を小さくしたり、過失相殺や既往症を理由に減額を持ちかけてくることが頻繁です。弁護士は被害者の立場に立ち、証拠や診断書をもとに減額根拠を的確に反論し、適切な賠償額を導く交渉を展開します。

-

過失割合に異議がある場合は計算根拠を確認

-

既往症や持病を理由に減額された場合は医療記録をもとに反証

-

弁護士は交通事故判例や過失割合基準表を根拠として主張

証拠固めと交渉マニュアル、必要書類の弁護士チェックポイント

慰謝料・示談金請求では、証拠の充実が重要です。診断書、通院記録、事故状況の説明、治療明細、過失割合算出のための写真や現場図などが必要です。弁護士はこれら書類が不足なく揃っているかを厳密にチェックし、交渉成立までの流れを一貫してサポートします。

-

診断書・治療明細・通院日数のエビデンスを確実に揃える

-

交通事故証明書や現場写真も用意

-

書類の抜け漏れを防ぎ、交渉での主張に活かす

慰謝料・示談金増額を弁護士と実現するための交渉手順と事例Q&A

弁護士への相談から慰謝料増額までの基本的な流れを理解しておきましょう。

- 保険会社の提示金額を受け入れず、無料相談を活用する

- 証拠書類をそろえて弁護士と打ち合わせ

- 弁護士が保険会社に増額交渉

- 必要に応じて裁判または示談

事例Q&A

-

Q:通院6ヶ月・むちうち症状の場合の慰謝料は?

-

A:弁護士基準なら100万円前後になるケースが多いですが、保険会社基準は30万円台程度に収まることが多いです。

-

Q:弁護士に依頼するタイミングは?

-

A:示談前、初回提示時がおすすめです。

保険会社とのやりとりで見落としやすい書類・契約の弁護士指導事項

保険会社とのやりとりで見落としやすいチェックポイントを紹介します。

-

示談書の細かな条項に注意し、将来の治療費や後遺障害への補償が含まれているか確認

-

弁護士特約の有無や適用範囲の確認

-

「交渉は全て記録を残す」など弁護士による指導を徹底。

弁護士のサポートを活用すれば安心して納得のいく慰謝料の獲得が目指せます。

交通事故慰謝料増額アクションと弁護士連携の実践フロー

慰謝料増額のための行動手順と弁護士がサポートできる場面

交通事故被害で慰謝料を適正化・増額したい場合、早い段階から弁護士と連携することが重要です。まず重点となるのは、治療に専念し、医師のアドバイスに従って定期的に通院することです。通院日数や診断書の内容が、最終的な慰謝料の基準や金額に直結します。慰謝料基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があり、中でも弁護士基準が最も高額です。

弁護士がサポートできる場面は幅広く、相手方保険会社との交渉や、精神的苦痛や逸失利益の主張、示談提示金額の適切な分析などが挙げられます。また、転院や通院先の選び方、通院期間・頻度についてもアドバイスを受けることで損を防げます。

以下は弁護士との連携時に特に重要なポイントです。

-

治療記録や診断書を正確に取得し保管する

-

示談前に弁護士に相談し、交渉は代理してもらう

-

弁護士特約の有無を確認し、費用負担の軽減策も検討する

弁護士の早期介入で、慰謝料の増額交渉や後遺障害認定にも有利になりやすい点を押さえておきましょう。

適切な治療・証拠・診断書収集と弁護士依頼へのステップ

治療や証拠収集の段階で、慰謝料の増減が決まることが多いです。事故発生直後から弁護士に相談しながら以下の行動を徹底しておくことが肝心です。

- 治療は早期開始・定期的な通院を継続

- 診断書は医療機関で症状を詳述してもらう

- 写真や事故状況のメモ、領収書など客観的証拠も揃える

弁護士依頼のタイミングとしては、加害者側の保険会社が示談金額を提示してきた時点が最適です。自分で交渉すると、弁護士基準より低額な任意保険基準で算定されるケースが大半です。むちうちなど軽傷でも、後遺症や通院6か月超のケースでは弁護士を使うことで大きな増額となる場合もあります。

弁護士と相談しながら対応するステップ例

-

医師の診断書を複数取得する

-

必要に応じて転院やセカンドオピニオンを活用

-

後遺障害申請にも積極的に動く

治療や証拠集めで不明点があれば、事故に強い弁護士に早めに相談するのが確実です。

必須書類や入手方法・弁護士が用意する書類リスト

慰謝料増額のためには、必要できるだけ多くの証拠資料を収集することが重要です。主な書類と入手方法を下記のテーブルに整理します。

| 書類名 | 入手方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 診断書 | 病院 | 症状・治療内容が詳細に記載されているか確認 |

| 通院証明書 | 病院 | 通院日数・期間が明記されているか押さえる |

| 領収書 | 医療機関等 | 交通費や治療費、薬代なども保管 |

| 事故証明書 | 警察 | 事故状況・日時・双方の情報 |

| 後遺障害診断書 | 病院 | 後遺障害等級申請には必須 |

| 証拠写真 | 自身・警察 | 損傷箇所や現場の状況を記録 |

| 休業損害証明書 | 勤務先 | 仕事を休んだ場合の賃金証明 |

弁護士が代理で入手したり準備できる書類も多く、必要書類のリストアップや不足時の取付け交渉も任せられます。

事故に強い弁護士と連携し、充実した証拠を確保して自分に有利な慰謝料請求を進めてください。

地域別・交通事故慰謝料に強い弁護士・法律事務所最新比較

交通事故慰謝料の請求を適正に行うためには、地域ごとに実績と信頼性で選ばれた弁護士を比較することが重要です。主要エリアの有力法律事務所の情報を整理し、通院日数やむちうち等の事案別、対応力・手数料なども考慮した選び方を解説します。

東京・大阪・埼玉ほか主要エリア弁護士ランキング・実績一覧

主要地域ごとの弁護士選定は、案件対応数・弁護士基準での慰謝料増額実績・無料相談の可否など多様な基準で見極めるのが最適です。

【主要エリア別弁護士比較表】

| 地域 | 主な特徴 | 弁護士費用特約 | 無料相談 | 成約実績 | ネット評価(5段階) |

|---|---|---|---|---|---|

| 東京 | 交通事故専門×多数実績 | 利用可 | 対応 | 年間500件以上 | 4.8 |

| 大阪 | 後遺障害案件に強み | 利用可 | 対応 | 年間350件以上 | 4.6 |

| 埼玉 | 地域密着型・迅速支援 | 利用可 | 対応 | 年間200件以上 | 4.5 |

チェックポイント

-

弁護士費用特約が利用できる事務所は自己負担を抑えながら高額慰謝料を目指せる

-

実績数や相談実体験なども総合判断材料となる

-

無料相談や明瞭な見積もり提示が信頼性の高い事務所の特徴

弁護士費用特約・無料相談・報酬相場やネット評価の徹底比較

弁護士費用や報酬体系、ネット評価は失敗しない弁護士選びの大きなポイントです。

-

弁護士費用特約の有無

- 特約利用で費用を保険会社が負担可能な場合は経済面で安心

-

無料相談実施の有無

- 複数社で初回無料相談を活用し比較検討がおすすめ

-

報酬相場と着手金の明瞭化

- 報酬の算出基準(請求額または慰謝料金額の何%等)を事前に明確に確認

【弁護士費用例(目安)】

| 費用区分 | 金額(税別) |

|---|---|

| 初回相談料 | 無料または5,000円程度 |

| 着手金 | 0円~20万円程度 |

| 成功報酬(獲得額基準) | 10~20%程度 |

| 実費(交通費等) | 別途 |

ネット評価では、下記のような視点で比較しましょう。

-

実際に提示された慰謝料金額への満足度

-

手続きの迅速さと丁寧な説明

-

特約手続き支援やアフターケア

交通事故分野に強い実績弁護士の探し方とネット選定法

交通事故に強い弁護士を見分けるには、専門性・事例数・サポート体制のバランスが重要です。

弁護士選定の流れ

- 交通事故専門または取扱件数の多い弁護士事務所をピックアップ

- サイトや口コミで弁護士基準の提示実績、増額事例、通院日数・むちうち等の細かな対応力をチェック

- 報酬体系が明快か確認。比較リストを作成

- 初回相談で自身の事情に即した説明ができるか質疑

ネット上のランキングや口コミサイトで「交通事故に強い弁護士 東京」「事故専門弁護士 ランキング 大阪」等で比較検索すると最適な弁護士が見つかります。

チェックリスト

-

士業・分野特化型の弁護士か(総合法律事務所より専門性が重要)

-

通院日数・障害別の慰謝料獲得実績を掲載しているか

-

相談から契約、示談までの流れがわかりやすく提示されているか

初回相談・見積もり取得までの流れと弁護士同行事例

交通事故慰謝料請求の手続きにおいて、初回相談から示談交渉までの流れを把握し、不安なく依頼できる体制が重要です。

初回相談から依頼まで

- 問い合わせ・相談予約(ネット・電話)

- 事務所でのヒアリング(事故状況・通院記録・保険内容等を確認)

- 費用見積もりと受任契約の締結

- 弁護士から相手方・保険会社へ連絡、慰謝料交渉開始

- 必要に応じ示談交渉や訴訟サポート

実際の弁護士同行事例

-

「むちうちで通院6ヶ月・慰謝料増額」

-

「主婦が通院日数少ないが後遺障害認定で適正慰謝料獲得」

-

「弁護士特約利用で経済的負担なしで慰謝料増額」

事前準備リスト

-

事故証明書・診断書・通院日数がわかる書類

-

保険証券や弁護士費用特約の有無確認

-

治療経過のメモや領収書の保管

これらをもとに、信頼できる弁護士選びを行うことが交通事故慰謝料の満足な獲得へ直結します。

交通事故慰謝料請求を弁護士と進める際の総まとめと最新動向

慰謝料最新相場・全体の流れ・増額要所を図解でまとめ

交通事故後の慰謝料請求においては、弁護士に依頼することで慰謝料増額が期待できる場面が増えています。補償水準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあり、その中でも弁護士基準が最も高額となるケースが多いです。

下記の表は主な違いと特徴をコンパクトにまとめています。

| 基準 | 慰謝料額 | 交渉方法 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 自賠責基準 | 最低水準 | 自賠責保険会社任せ | 法律上最小限、簡便な事務処理向き |

| 任意保険基準 | 中間水準 | 保険会社と示談交渉 | 自社の判断、独自基準もあり変動大 |

| 弁護士基準 | 最高水準 | 弁護士や裁判での交渉 | 裁判所認定基準で増額可能性が高い |

特に通院日数やむちうち等の症状で増額の分岐点が異なる場合、弁護士基準で請求することで納得感のある補償額を得られる傾向があります。

自力交渉か弁護士依頼か、最新比較表で一目でわかる

自分で交渉する場合と弁護士依頼では、結果や安心感に大きな差が生まれます。以下の比較表でメリット・デメリットを整理しました。

| 項目 | 弁護士依頼 | 自力交渉 |

|---|---|---|

| 慰謝料水準 | 弁護士基準で最大化可能 | 低めで決着する傾向 |

| 交渉ストレス | 弁護士が代理対応し軽減 | 直接やり取りで負担増 |

| 手続き・証拠管理 | 適切な指導・代行で安心 | 複雑で対応漏れリスク |

| 費用 | 弁護士費用・特約利用で負担軽減 | 費用は不要だが受け取る総額減 |

| 増額交渉成功率 | 専門家のノウハウで高い | 経験不足で不利になることも |

弁護士に依頼することで「慰謝料計算」や「示談交渉の専門性」、さらに「弁護士特約」の利用で費用負担が実質ゼロになる場合があります。後悔しない選択のため、相談段階から専門家のサポート活用が有効です。

慰謝料請求・弁護士活用で後悔しないための全体マニュアル

慰謝料請求をスムーズに進め、満足のいく解決を得るには正しい知識と手順が不可欠です。

主な流れと要所は下記のとおりです。

- 事故直後は警察・保険会社に連絡し記録を残す

- 通院日数・診断書など治療記録の徹底保管

- 早期に弁護士へ相談し証拠確保を強化

- 弁護士が慰謝料計算・示談書チェック・交渉を代理

- 合意後の入金・後遺障害認定までもサポート

交通事故慰謝料請求では通院期間や怪我の程度によって基準表が異なるため、必ず自分のケースで計算し直すことが重要です。むちうちや通院6ヶ月などのキーワードに該当する場合、加算点や交渉ポイントもしっかり確認しておきましょう。

証拠管理・治療・相談・交渉までの完全チェックリスト

的確な慰謝料請求のためのチェックリストを活用することで、抜け漏れなく準備を進められます。

-

事故直後の現場写真・状況説明の記録

-

警察・保険会社への報告書控えの保管

-

診断書や通院日数、治療明細など証拠書類の整理

-

通院期間に応じた慰謝料早見表で金額目安を確認

-

後遺障害が残る場合は、等級認定を弁護士と一緒に申請

-

弁護士費用特約の対象か自動車保険証券を確認

-

示談成立前に弁護士への最終相談を忘れずに

このリストを一つずつ確実にクリアすることで、慰謝料請求の成功率が大幅に向上します。正しい方法を知り、最適な専門家を見極めることが今後の生活の安心につながります。

【独自加筆】交通事故慰謝料・弁護士依頼のQ&A・トラブル相談

弁護士依頼のデメリット・リスク・費用の最新FAQ

弁護士へ依頼する際は、費用やリスクを知っておくことが重要です。慰謝料請求で弁護士を活用すると、交渉力の向上や増額が期待できますが、弁護士費用の負担が発生します。主なデメリットとポイントは以下の通りです。

-

弁護士費用は実費・着手金・報酬金が発生

-

弁護士特約がなければ全額が自己負担

-

複雑な事案ほど期間が長引く場合がある

-

慰謝料額や示談金が費用に見合わない場合もある

下記のテーブルで概要を比較してください。

| 費用項目 | 概要 |

|---|---|

| 実費・着手金 | 初期費用。着手金は請求額の5〜10%が相場 |

| 報酬金 | 獲得金額の10~20%が基本。増額分の中から算出 |

| 弁護士特約の有無 | 特約があればほぼ全額カバー可。無ければ自己負担 |

| 成功報酬 | 依頼結果に応じて発生することが一般的 |

無料相談や見積もりが可能な事務所もあるため、事前に確認が賢明です。

子供・主婦・高齢者等ケース別の慰謝料・弁護士戦略

子供・主婦・高齢者など立場や状況により、慰謝料の算出方法や弁護士への依頼戦略も異なります。特に、収入に基づく「休業損害」の認定や、家事従事者の慰謝料評価がポイントになることが多いです。

-

子供の場合: 学習や運動能力への影響が考慮されるため、後遺障害等級や通院日数が重視されます

-

主婦の場合: 家事従事者としての損害が評価され、弁護士基準で増額につながりやすいです

-

高齢者の場合: 日常生活動作の減少や医療費の実費分・介護費用が争点になることも

弁護士に依頼することで、個別事情に合った算定や主張が可能です。

通院日数・証明書類が不足している時の弁護士アプローチ

通院日数や証明書類が不足していると、慰謝料額は減額されがちです。しかし、弁護士のサポートにより、医療機関への文書作成依頼や写真・診断書の追加提出を促進できます。

-

適切な通院頻度を維持するアドバイス

-

通院日数が少ない場合は治療の必要性と因果関係を専門的に説明

-

診断書や各種証拠資料の充実を図る

-

事情証明・家族証言の収集も有効な場合がある

弁護士は保険会社への対応も代行し、証拠不足や日数不足での減額防止を図ります。

自賠責・任意保険・弁護士基準の金額実例と比較シミュレーション

慰謝料額は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」で大きく異なります。下記テーブルで各基準の金額例とポイントを整理します。

| 基準 | 入院1日 | 通院1日 | むちうちの場合 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 自賠責基準 | 約4,300円 | 約4,300円 | 条件により1日4,300円 | 最も低額。最低限の補償 |

| 任意保険基準 | 約4,500〜7,000円 | 約4,500〜7,000円 | 独自算定で、やや増額 | 保険会社ごとに独自基準 |

| 弁護士基準 | 約7,000〜8,400円 | 約7,000〜8,400円 | 通院6ヶ月で約53万円超 | 裁判所基準。増額率が最も高い |

弁護士基準なら慰謝料が大きく増額するケースが多いため、専門家相談は重要です。

慰謝料請求や示談交渉で失敗しないための落とし穴・対策法

慰謝料請求や示談交渉では以下の点に注意が必要です。

-

保険会社からの早期提示額をそのまま了承しない

-

通院日数・治療期間を意識した証拠集めを徹底する

-

不利な示談書への安易なサインは避ける

-

専門家による金額計算や第三者の意見を活用する

強調ポイントをリストでまとめます。

-

示談金額を即決しない。提案は検討時間を持つ

-

通院日数や治療内容の記録を明確に残す

-

疑問点は速やかに弁護士へ相談

これらを実践することで、損をすることなく適切な慰謝料の獲得が可能となります。